Ⅰ.머리말

Ⅱ.6조선족의 이민사와 항일투쟁

Ⅲ.항일투쟁 초기 조선족 민족주의 항일가요 특점과 구체표현

Ⅳ.항일투쟁 초기 때에 조선족 항일가요의 영향

Ⅴ.맺음말

19세기 60년대 초기, 중국 만주지역으로 유입하는 조선 이주민들이 많아짐에 따라 중국 경내의 조선인들은 음악활동을 시작하였고 매개 부동한 각 시기의 음악 활동은 전체 조선족사회뿐만 아니라 나아가 중국사회에도 심대한 영향을 끼쳤다. 여기의 조선족이란 만주지역으로 이주한 조선인과 조선민족을 가리키고 있고 만주지역 조선족의 항일투쟁 초기는 일한병합 조약의 체결로 인하여 조선이 식민지로 함락 된후 부터 만주사변(9.18사변) 때까지의 시기를 가리키고 있다. 이 시기에는 국토의 함락으로 인해서 민족주의 사조는 전체 조선민족 중에서 하나의 거센 파란을 일으켰고 특히 음악문화상 조선족의 항일투쟁을 고무격려하는 작용이 있었다.

본 론문은 조선족의 이민사로 론문의 론술을 시작하며 이민력사배경 및 중국조선족 공동체 형성을 소개한다. 또한 항일투쟁 초기 조선족의 노래형성과 발전변천의 력사적배경 및 항일가요의 흥성원인을 제출하였다. 조선족 민족주의 항일가요의 특점을 론술하는 것을 통해 가사의 시대적 특징을 제출하고 강렬한 항일감정 및 민족해방과 나라광복의 념원이 담긴 여러가지 감정들을 소개하였다. 이와 관련되는 학자들의 학술연구와 성과들은 다양한 분야에서 풍부히 이루어져 있다.

Ⅱ.조선족의 이민사와 항일투쟁

17세기20년대 부터 20세기 40년대 중반까지는 중국조선족의 이민시기 라고 볼수 있다. 이민과정은 아래 일련의 사건으로 인해 벌어졌다. 1619년부터 “항금원명” 을 위해 조선에서 파견한 수천 명의 군사들은 패전 후 귀국하지 못하게 되어 중국에 남을수 밖에 없었다. “정묘호란(丁卯胡乱)” 과 “병자호란(丙子胡乱)” 시기, 후금정권이 조선에 대한 두차례 정벌로 인해 근 50만이나 되는 군사와 평민을 약탈당했다.

이 시기를 “강제이민시기(強制移民时期)”(1620~1677) 라고도 한다. 1677년 후, 대량의 조선농민들은 가난으로 인해 청나라의 “봉금령(封禁令)”과 조선왕조의 “쇄국령(锁国令)”을 위반 하더라도 불법으로 만주 지역으로 월경하였다. 범월자가 많아짐에 따라 암록강과 두만강 기슭에는 조선마을과 부락이 나타나게 되었으며 이 단계를 “범월잠입(犯越潜入)”(1677~1881) 시기라고 한다.

1882년 후, 청나라는 러씨야 세력의 침략을 방지하기 위해 두만강 북안 즉 지금의 연변지대에 대한 봉금정책을 취소하고 “이민실변(移民实边)”정책을 실시하였으며 수많은 조선주민들이 두만강북안으로 이주하게 되었다. 그리하여 “이민초간시기(移民招垦时期)”(1882~1910)에 이르게 되었다.

1911년 후, 일제가 조선에 식민병탄과 “환위이민(换位移民)” 정책을 실시함으로 말미암아 파산된 조선농민과 “망국노”가 되기를 원치 않는 조선인들이 대량적으로 만주에 들어왔다. 당시 조선이민의 인수는 515865명이나 되였고 그 시기를 “자유이민시기(自由移民时期)”라고 한다. 1921년 이후, 일제는 조선이민에 대해 잔혹한 “치외법권(治外法权)”정책 등 조선인에 대해 박해를 가하고 구축하는 정책을 실행함으로써 “이민제한시기(限制移民时期)”(1927~1931)에 들어섰다.

1931년부터는 자연재해와 일제의 학정으로 말미암아 대량의 조선개척민들은 가족과 함께 고향을 떠나 두만강과 압록강을 넘어 중국 동만 및 북만 지역의 39개 현에 이주 하였으며 서만 일대에도 조선이민들의 모습이 보였다. 이 시기 조선 이민 총수는 215여만에 도달되었고 일제에 의한 “강제집단이민시기”라고 한다.

일제의 잔혹한 압박에 맞서 조선이주민의 마음속에는 항쟁 심리가 형성 되였고 점차 개화사조를 받아들이며 민족문화 계몽사상 운동을 시작하였다. 1919년 3월13일 용정에서는 대규모적인 항일 시위가 일어남으로 조선족의 전면항일이 시작되는 새로운 기점이 되였고 이번 시위운동 “3.13”반일 시위운동은 조선에서 벌어진 “3.1”운동의 영향으로 시작된 반일시위운동이다.

들불처럼 밀려오는 이 운동은 조선 이주민들이 밀집한 지역과 구석 곳곳에서 맹렬하게펼쳐져 반일 투쟁의 거센 물결을 일으켰다. 최명록의 대한군무 도독부, 김좌진의 북로군정서, 박장호의 대한독립단,그리고 연변지역에서 활동하였던 국민회군,신민단, 의민단 등 무장력량은 거의 모두 “3.1”운동과 “3.13” 운동 후 성립된 반일무장단체들이었다. 1920년 6월에 진행하였던 봉오동전투와 또 같은 해에 진행한 청산리대첩은 조선인이 중국경내에서, 중국항일무장 투쟁사에 빛나는 승리를 남겼다.

1931년 일본이 발동한 만주사변(9.18사변) 이후 부터 중국은 항일전쟁의 서막을 열었다. 조선족들은 한족과 기타 민족들과 함께 광활한 중국동북땅에서 항일투쟁을 14년동안 계속 견지함으로써 아시아 반파시즘 투쟁을 위해 큰 공헌을 기여하였다. 례를 들면 1934년에 창설된 동북항일연군, 1938년에 창건된 조선의용군, 1940년에 창설된 광복군 등 무장역량들이 있었다.많은 중국조선족영웅들은 장기간의 항일 투쟁 중에서 자신의 보귀한 청춘과 생명을 바쳤다.

특히 만주 지역에서는 조선족의 희생은 그 어느 민족보다 더 많았다. 남만의 이동광, 북만의 허형식, 이학복 등 여러 항일의사들 거의 모두 조선족이었다. 연변의 례를 들면 전연변주 항일렬사 2726명중 조선족이 차지하는 비중은 93 퍼센트가 되며 이것도 무명 렬사와 “9.18”사변 전에 희생된 항일렬사들을 포함하지 않고 통계한 수치이다. 이것 외에도일제에게 살해당한 조선족 민중들은 더 헤아릴 수 없다. 1932년의 일제의 한차례 토벌중에서 살해된 조선족은 4000명에 도달하였으며 수십개 조선족마을과 촌락들이 없어졌다.

이처럼 이민시절의 조선족 항일가요는 “개척, 계몽, 민족, 항일” 등 여러가지 특점으로 형성된 사회배경하에서 생존하고 성장을 이루었다. 항일투쟁 전기 조선족음악은 고국의 전통음악과 계몽사상노래의 기초에서 당시 민족문화계몽운동과 항일문화운동 및 항일무장투쟁을 결합시켜 탄생된 것이다.

Ⅲ.항일투쟁 초기 조선족 민족주의 항일가요의 특점과 구체표현

여기에서 말하는 조선족 항일투쟁의 초기는 주요 20세기 초기부터 “9.18”만주사변 전까지의 시기를 가리킨다. 당시 중국의 조선족이거나 한반도에 있는 조선인의 선결임무는식민지로 된 조선의 일제침략을 몰아내고 민족과 나라독립을 실현하는 것으로써 중국에있는 조선족과 조선인들은 국가주권을 되찾기 위하여 여러가지 애국독립운동을 전개하였다. 이러한 정치성질은 의병운동과 독립군투쟁중에서 나타난다. 이 시기의 조선족음악은 다양한 장르와 형식으로 만들어진 것으로 그 특징은 다음과 같다.

첫째, 민족주의 정신을 홍보하고 항일 군민들의 전투 사기를 격려하며 광대한 인민군중들을 항일투쟁에 투입시키기 위해 창작함으로 정치적 목적이 뚜렷하다.

둘째, 일제의 잔학한 행위를 폭로하고 조선의 독립을 기원함으로 강렬한 민족 정감이 뚜렷하다.

셋째, 수많은 항일 군민들을 위해 창작함으로 일정한 서정성이 있다.

이러한 음악은 선율이 소박하고 간단하며 가사 절록도 많아서 군가 형식을 취할때가 많다.또 원래 창작한 노래멜로디를 이어써서 그 중에 새로운 가사를 넣어 새로운 노래를 만드는 특징도 있다. 또 당시 항일투쟁과 밀접히 련관되여 있기때문에 조선족음악은 민중들을 단결시키고 민중들을 교육시키는 작용과 적을 타격하는 강력한 무기라고 말할 수 있다.

20세기초, 수많은 조선의 항일지사들은 조선족밀집지역으로 이주함으로 광대한 조선족민중들에게 반일 민족사상을 선전, 학교건립, 반일군사들을 배양시킴, 항일단체들을 조직하는 등 여러가지 항일투쟁을 전개하였다.

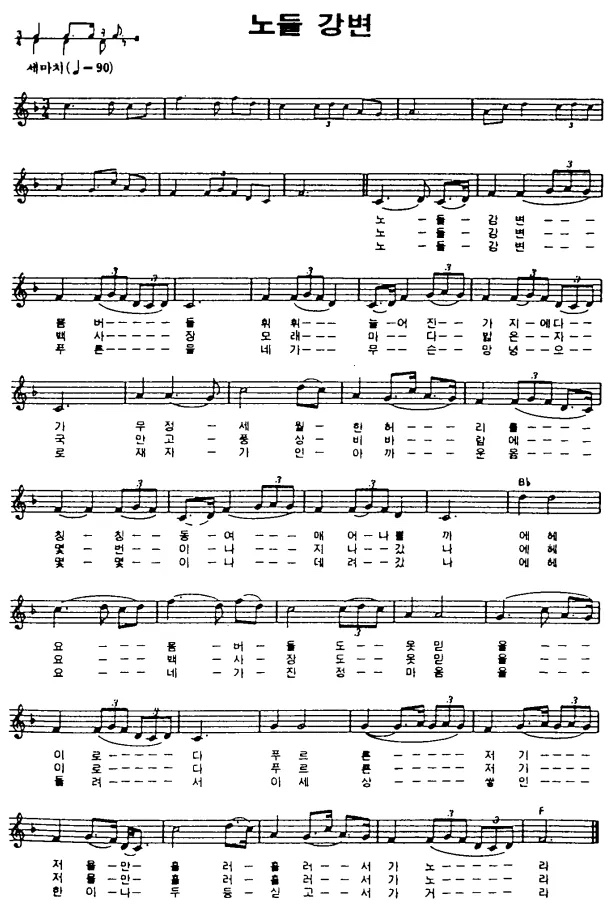

이러한 상황에서 일제의 압박과 박해를 받은 조선족인민군중들은 일제에 대한 적개심을 갖고 조선반도의 항일운동을 호응하면서 열정적으로 반일 민족운동에 참여하였다. 그 동안에 창작하고 보편적으로 불린 항일 노래는“선구자”,“타향생활”,“황성고주”, “눈물 흘리며 두만강을 건너다”, “노들강변” 등이 있다. 반일 의지가 있는 가사들을 은밀한 수법으로 응용하면서 노래 선율에는 조선민요의 기본적인 멜로디와 풍격을 담고 있다.

1919년, 조선족들은 만주지역의 항일투쟁 및 독립운동에 적극적으로 헌신하였다. 이에 따라 만주 각지에서 많은 반일단체가 나타나게 되였고 반일무장단체들을 조직하였다. 통계에 의하면 1920년 10월에는 “독립군” 이라고 불리운 항일부대는 40여개나 되였다. 1919년 11월, 김원봉 등 인사들은 길림에서 “의열단”을 조직하였고 1920년 6월7일 홍범도 장군께서 령도한 대한독립군은 봉오동전투에서 일본군 157명을 섬멸하였으며 1920년 10월26일 청산리 전투에서 일본군 800여명을 섬멸하였다. 기세가 왕성한 항일무장투쟁속에서도 독립군 병사들은 끊임없이 항일가요를 창작하여 조선족민중들속에 널리 전해지도록 노력하였다.

나아가세 독립군아 어서 나가세

기다리던 독립 전쟁도 돌아왔다네.

이 때를 기다리고 십 년 동안에

갈았던 날랜 칼을 시험할 날이

나아가세.

조선독립 군사야

자유 독립 광복할 날 오늘이로다.

정의의 태극 깃발 날리는 곳에

적의 군세 낙화같이 쓰러지리라.

———“독립군군가”(제 1절)

홍장군이 가는 길에는 날씨가 아주 좋은데

왜적군대가 가는 길에는 가뭄이 든다.

에헹야, 에헹야, 에헹야, 에헹야

왜적군대가 막 쓰러진다.

오연발 탄환에는 군물이 돌고

화승대 구심에는 내물이 돈다.

에헹야, 에헹야, 에헹야, 에헹야

왜적군대가 막 쓰러진다.

———“날으는 홍범도장군가” (제 1, 2절)

“독립군군가”와 “홍범도장군가”는 당시 동북조선족지역에서 가장 널리 전해졌고 가장 영향력이 있는 항일노래이며 20세기 전기의 독립군군가중에서 제일 대표적인 음악작품들이다. 이와 같은 노래는 독립군병사들의 조국독립에 대한 갈망과 왜놈에 대한 철천지한, 또 영웅 인물에 대한 존경과 흠모하는 감정을 충분히 표현하였으며 민족주의감정도 표현하였다.

노래속에 매개 박자마다 장단이 동반되어 행진곡의 추진력 효과가 분명하다. 게다가 2/4의 센 박자를 응용하여 민족풍격이 가득 찬 우수한 작품이다. 노래의 출처를 알지 못할경우 외국곡이라 오해할수도 있으며 노래는 모두다 조선족민족풍격으로 각색하였다. 만약 조선족의 고유곡이나 선율을 그대로 사용하였다면 그 곡은 음악소질이 아주 높은 작곡가께서 만드실 확률이 높다. “독립군군가”와 “날으는 홍범도장군가” 외에 또 “의병격중가”, “국민군가”, “독립운동가” 등 여러 행진곡들도 있다.

“9.18”사변 전 만주지역에 있는 조선인 학교만도 710여개나 되었다. 당시 동북 각지에 세워진 매개 민족주의사상자, 교육자가 건립한 조선족의 사립초등학교와 사립중학교마다자신의 교가가 있었다. 공개적으로 “일제를 무너뜨리다” 아니면 “일제를 쫓아내다” 라는 등 단어를 사용하지 못하여 은밀적인 창작수단을 취할수 밖에 없었다.

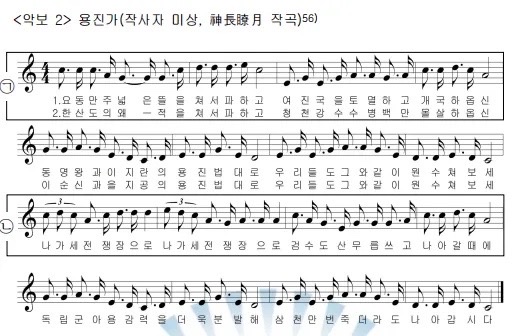

“민족의 기둥으로 성장하라” 등 어구를 사용하여 민중들의 민족주의정신 및 분발정신, 애국정신. 항일정신 등을 불러 일으킬수 있었다. 례를 들면 “대성중학교교가”, “창동학교교가” 등이 있음으로 지금까지 악보가 보존되고 있다. 교재속의 항일노래중에서 제일 대표적인것은 “용진가”, “소년군가” 등이다. 이러한 노래들은 독립군속에서도 대표적인 노래로써 독립군의 신성한 사명과 전투임무를 전달하였고 민족의 해방과 독립을 위해 전진하는 웅대한 포부와 영웅적 기개를 펼쳤다.

이 시기 조선족사립학교에서 사용하였던 자작곡과 항일노래는 대부분 이미 완성한 곡이나 사용했던 멜로디에 새로운 가사를 넣어 다시 사용하였다. 하지만 이러한 노래는 중소학생들은 물론이고 성인들에게도 인기가 높은 노래로 되였다. 그 원인은 당시 민족계몽운동과 항일투쟁시기 작곡가가 부족했고 창작자들은 성인가곡과 아동가곡을 구별할수있는 능력이 없었고 새로운 가곡을 창작하는 것보다 원곡을 계속 사용하는 것이 더욱 효과적으로 민심을 고무격려할수 있었기 때문이다.

1914년 단오절때에는 50여개 조선인의 사립학교가 집중적으로 참가한 “간도조선인사립학교 연합운동대회”가 열린 적이 있었다. 기록에 의하면 그날 100여명의 학생들로 구성된 악대가 있었는데 질서 정연하게 운동장을 돌며 연주하였다. 세번째 곡을 연주할 때 학생들은 “광복가”와 “애국가”를 높은 소리로 부르며 입장하여 현장에 있는 관중들까지 열기가 달아올랐다.

1929년 환인현 동명학교를 포함한 현내 7개 학교가 련합운동대회를 이틀 동안 개최한 적이 있다. 김혁, 김철수가 지도한 오흥고등학교 20여명 학생들로 구성된 악대는 “독립군행진곡”을 연주하며 운동장에 입장하며 개막식을 열었다. 이러한 행위들은 모두 일제의 침략을 규탄하며 민족주의정신을 선전하였다.

Ⅳ.항일투쟁 초기 조선족 민족주의 항일가요의 영향

항일전기때 중국조선족 음악문화의 영향은 아래와 같다.

첫째, 항일정신을 진실하게 반영하였다. 20세기 전기 조선족 항일가요의 창작 배경, 사상, 기교 등을 분석과 비교를 하면 창작자들의 항일과 국가를 살리자는 명확한 창작목적을 볼수 있다. 또 창작가들은 자신이 겪었던 고난과 자신이 보았고 들었던 민중들의 고난등 원소로 인하여 음악을 무기로 삶으며 음악형식으로 항일구국에 대한 간절한 소원들을 진실하게 반응하였다.

둘째, 시대적 의의가 풍부하다. 망국이란 사실은 당시 조선민족을 매우 비통하고 슬프게 하였다. 중국으로 이주한 조선민족들은 보편적으로 민족주의와 광복의 소망을 품고 있으며 음악으로 표현하였다. 중국조선족 항일가요의 선율은 간결함, 소박함, 명랑함, 박자가 선명하고 대중성이 강한 등 여러가지 특점을 담고 있다. 항일가요작품들은 항일전쟁시기 특정한 역사 배경하에서 창작됨으로 창작자들의 항일하여 국가를 살리자는 명확한 창작목적이 있다. 이에 따라 작품들은 예민한 감각과 뜨겁고 지극히 풍부한 감정으로 나타나개인과 민족 및 국가의 존망을 자연스럽게 연결해 더욱 굳고 두드러진 시대의식을 표현했고 일제의 제국주의 침략행위를 밝혔으며 민중들의 항일열정을 일으켜 력사와 시대정신의 대표로 되였다. 특수한 시대를 겪었던 창작자들은 침략자에 대한 분노와 증오들을 더욱 열정적인 창작영감으로 바꾸어 작품들을 편곡 및 창작하여 이 작품들로 하여금 더욱 현명한 시대속성과 민족속성을 띠게 한다. 이것이 바로 조선족항일민족음악의 연원이 유전되고 미래 음악창작에 심원한 영향을 끼칠수 있는 본질적인 원인이다. 그러므로 그중의 시대적 의의가 풍부하다.

셋째, 본민족의 음악특점을 갖고 있다. 조선족은 본래부터 조선반도에서 살다가 중국으로 이주한 조선민족으로써 피속에는 선조들의 음악 문화가 스며 있다. 중국 경내로 이주한 조선족들은 항일투쟁을 견지하며 조선문화의 영향을 받아 우리 민족 고유선율에 반일가사를 가하는 방식으로 민족주의항일가요들을 창작하고 선전하였다. 이런 특점과 형상이 나타나는 원인은 조선족의 음악문화는 조선전통음악문화와 밀접한 계승관계가 있기때문이다. 19세기 10~30년대의 조선족 음악을 훑어 보면 조선민간가요곡조의 기초위에서 항일속에서 침략자와 싸우자 등 내용을 가사로 만들어 창작한 노래음악들이 많다.

Ⅴ.맺음말

지금까지 론술한 것을 개괄적으로 말하면 조선족의 민족주의 항일가요는 중국조선족음악의 중요한 구성요소로써 부동한 역사시기 조선족음악창작에 깊은 영향을 주었다. 20세기 전반기 백두산을 중심으로 한 조선족 구역에서 창작한 항일가요는 조선족들의 풍요롭고 오래 발전해온 우수한 문화로써 지금의 북한과 한국을 포함한 전체 조선민족의 아주 진귀한 문화유산이고 중화민족문화속에서도 중요한 일부분이다. 만주지역의 조선족 민족주의항일가요는 우리 조선민족이 외래 침략을 반대하는 정의적인 투쟁을 적극적으로촉진시키는 특점과 작용을 갖추어 조선민족을 포함한 전체 만주지역의 항일사상을 고무격려하는 영향들을 끼치였다. 그래서 항일투쟁 초기에 조선족 민족주의항일가요는 당시 우리 조선민족중에서 민족주의정신을 지닌 가장 진보하고 전투력을 담은 음악이라고볼수 있다.

참고문헌

답글 남기기